「初めてのマンション売却で何から始めればいいかわからない」

「なるべく高く物件を売却したい」

初めて中古マンションを売却する際は、このように感じる方は多いのではないでしょうか?

実際に、知識のないまま売却活動を始め、長期間物件が売れ残ってしまう事例は多いです。

反対に、初心者の方でも最低限の知識を押さえただけで、平均より1,2ヶ月早く物件が売れることがよくあります。

本記事では、現役宅建士(不動産業界歴9年)である筆者が、中古マンションを高く・早く売るためのコツを解説します。

自信を持って不動産会社選びや売却活動に臨めるようになるので、ぜひ最後までお読みください。

なお、先に結論をお伝えすると、中古マンション売却で特に多い失敗は、売却を任せた不動産会社に「囲い込み」をされることです。

囲い込みとは、売主と買主の双方から仲介手数料を得たい不動産会社が、物件情報を意図的に隠す行為を指します。

囲い込みをされると、売却期間が長くなったり、高値でマンションが売れにくくなったりします。

一方で、らくだ不動産会社は囲い込みはしないと明言し、YouTubeなどで不動産売買の情報発信するなどクリーンな取引を大切にする会社です。

ぜひ一度詳細をご確認ください。

▶︎らくだ不動産株式会社の詳細はこちら

中古マンション売却の6ステップ

以下が中古マンション売却の6ステップとそれぞれにかかる期間の目安です。

中古マンション売却の全体の流れを知ることで、先を見据えたスムーズな売却活動ができます。

| 売却の6ステップ | かかる期間の目安 |

|---|---|

| Step1. 事前準備 | 1〜2週間 |

| Step2. 査定依頼 | 2週間〜1ヶ月 |

| Step3. 不動産会社と媒介契約の締結 | |

| Step4. 販売活動と内覧対応 | 1〜3ヶ月 |

| Step5. 売買契約の締結と手付金の受領 | |

| Step6. 決済・引き渡し | 1ヶ月 |

Step1. 事前準備(1〜2週間)

マンション売却の事前準備として大切なのが、「諸費用」「必要書類」の確認です。

これらを最初に整理しておくと、その後の売却活動が円滑に進みます。

諸費用とは、仲介手数料や登記費用などマンション売却の流れで発生する費用のことです(詳細は後述)。

諸費用の目安は、マンション売却価格の3.5〜4.0%ほどです。

仮に3,000万円で売却する際には、平均100万円以上の諸費用がかかります。

そもそも諸費用を工面できなければ、マンション売買自体が成立しません。

また、売買契約に必要な書類は以下の通りです。

・登記識別情報(登記済権利証)

・物件購入時の売買契約書や重要事項説明書

・登記済権利証、登記識別情報・固定資産通知書

・部屋の図面や室内設備の仕様書

・マンションの登記簿謄本

・建築設計図書

・工事記録書

・マンションの管理規約または使用細則

・マンション維持費等の詳細情報

マンション購入時に取得したものが多いので、まず手元にある書類を確認しましょう。

もし、手元に資料が見当たらない場合は、売却を任せた不動産会社に再取得等を依頼すれば問題ありません。

Step2. 査定依頼(2週間〜1ヶ月)

査定依頼では、マンションがいくらで売れるかを不動産会社に確認します。

知り合いに売却専門の不動産会社勤めの方がいなければ、複数の不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。

イエウールなどの一括査定サイトを使うと、簡単に査定を依頼できます。

一括サイト以外では、YouTubeやSNSの発信内容が信頼できる不動産会社に相談するのもおすすめです。

また、類似物件の売却相場を調べておくと、いい加減な査定額を提示する不動産会社を見抜けます。

国土交通省から指定を受けた「レインズ・マーケット・インフォメーション」などで実際の成約価格が確認できます。

SUUMOなどの一般サイトで売りに出ている類似物件価格と併せてチェックしましょう。

Step3. 不動産会社と媒介契約の締結(2週間〜1ヶ月)

マンションの査定額や販売戦略を確認し、納得ができたら不動産会社と「媒介契約」を結びます。

媒介契約とは、マンション売却の仲介を不動産会社に依頼する契約です。

媒介契約を結ぶことで、マンションの販売活動や契約書の作成などを不動産会社に一任できます(詳細は後述)。

仲介以外には、不動産会社に物件を買い取ってもらう売却方法(買取)もあります。

買取の場合、すぐにマンションを売却できますが、仲介より3割程度安い金額になることが多いです。

Step4. 売却活動と内覧対応(1〜3ヶ月)

媒介契約を結んだら、不動産会社に依頼して物件情報をポータルサイトへ公開し、内覧希望者に対応します。

すでに自分の引越しが済んで空室の場合は、不動産会社に対応を依頼できますが、在住の場合は自分や家族の立ち会いが基本的には必要です。

購入希望者から申し込みがあった場合、不動産会社と内容をチェックし、問題がなければ申し込みを受け付けます。

Step5. 売買契約の締結(1〜3ヶ月)

売買契約の締結は、買主が住宅ローンの仮審査を通過したタイミングで行います。

住宅ローンの仮審査とは、買主にいくらまで住宅ローンを貸すか査定する金融機関の簡易的な審査です。

売買契約は、売主と買主の権利や義務を明確にする法的な手続きです。

不動産会社の宅地建物取引士が重要事項説明や売買契約書の説明などを行います。

売主・買主の双方が契約内容に合意し、手付金がある場合は、買主から売買代金の一部(一般的には5〜10%)を受領すれば契約は成立します。

手付金とは、契約の証として買主から売主に支払われるお金で、契約が履行されれば頭金として売買代金に充当されます。

もし、何かのトラブルで売買を中止する場合は、買主は支払った手付金を放棄・売主は預かった手付金+同額の手付金を支払うことで契約を破棄できます。

Step6. 決済・引き渡し

決済・引き渡しは、買主の住宅ローン本審査が通り、売買代金の残金全額が支払われる日に実行します。

決済は金融機関の店舗に売主・買主・不動産会社の担当者、司法書士が集まって行うのが一般的です。

売主の口座へ残代金が振り込まれたのを確認した後、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請手続きを行います。

同時に固定資産税や管理費などの日割り清算も行い、買主にマンションの鍵を渡せば、物件の引き渡しは完了です。

中古マンション売却にかかる6つの諸費用と税金

中古マンションの売却の際には、不動産会社への手数料や税金など多くの費用が発生します。

以下の6つが中古マンション売却時にかかる主な諸費用です。

① 仲介手数料

② 登記費用

③ 印紙税

④ 譲渡所得税

⑤ ハウスクリーニング・設備交換など任意の費用

⑥ 引越し費用

① 仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社へ支払う成功報酬です。

売買契約が成立してから支払う費用のため、マンションが売れなければ支払い義務はありません。

この手数料には、法律で上限額が定められています。

仲介手数料上限 =(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税

不動産売買時には、仲介手数料上限額で手続きが進むことが大半です。

例えば、マンションが4,000万円で売れた場合を考えます。

計算式:(4,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税 = 138.6万円

この場合の仲介手数料の上限は138.6万円です。

媒介契約を結ぶ際に、仲介手数料の支払い時期や金額などを確認しましょう。

② 登記費用

登記費用は、主に住宅ローンが残っている場合にかかる費用です。

住宅ローンを組むと、金融機関は物件に「抵当権」を設定します。

抵当権は、ローン返済が滞った時に金融機関が債務者から物件を取り上げ、換金できる権利です。

マンションを売却する際は、抵当権を抹消しなければなりません。

この抵当権を抹消するための手続きを「抵当権抹消登記」といいます。

手続きは、不動産会社や銀行が提携している司法書士に依頼するのが一般的です。

費用は登録免許税と司法書士への報酬で構成されます。

- 登録免許税:不動産1個につき1,000円(土地建物で2,000円)

- 司法書士への報酬:1万円~2万円程度

合計で1万円から2万円程度の費用を見込んでおくとよいでしょう。

③ 印紙税

印紙税は、マンションの売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。

不動産売買契約書は、法律上の「課税文書」にあたります。

そのため、契約金額に応じた印紙を貼り、消印をして納税は完了します。

もし納税を忘れると、過怠税が課されるので注意が必要です。

なお、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されます。以下が印紙税の目安です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(令和9年3月31日まで) |

| 1万円以下 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円超 10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超 1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1千万円超 5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5千万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |

| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |

| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |

参照:国税庁HP 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

例えば4,000万円でマンションを売却する場合、軽減税率が適用されるため、印紙税は1万円です。

ちなみに電子契約の場合、印紙税はかかりません。

特にデメリットはないので、電子契約か紙での契約か選べるようであれば、電子契約がおすすめです。

どの契約方法になるかは、不動産会社に確認しましょう。

④ 譲渡所得税

譲渡所得税は、売却で利益(譲渡所得)が出た場合に課されます。

譲渡所得は、売却価格から取得費・譲渡費用・特別金額を引いて計算します。

計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 ー(⑴取得費 + ⑵譲渡費用)ー ⑶特別控除)

⑴「取得費」に該当する項目

| ・不動産(土地・建物)の購入代金・購入時の仲介手数料 ・設備費・リフォーム費用 ・購入時にかかった税金(登録免許税、印紙税、不動産取得税など) ・購入時の借主立退料、契約違約金など・一定の借入金利子 |

⑵「譲渡費用」に該当する項目

| ・売却時の仲介手数料 ・売主が負担した印紙税 ・売却活動中にかかった修繕費、クリーニング費用 ・買主を探すために支払った広告費 |

⑶「特別控除」とは、自宅を売却した際に条件を満たせば「譲渡所得の3,000万円」まで税金がかからない仕組みです。

以下の条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用されます。

| ・現在自らが居住している土地や家である ・特例を受ける目的(節税目的)で購入、入居した家ではない ・娯楽のための別荘ではない ・売却年の前年および前々年に特例控除を受けていない ・住まなくなった日から3年が経過した年の12月31日までに売却している ・配偶者や兄弟といった、生計を一つにする親族が売却相手ではない |

特別控除を適用すると、次に購入した物件には住宅ローン控除が適用できなくなるので、注意しましょう。

⑴〜 ⑶の内容を踏まえた計算例は以下のとおりです。

【譲渡所得計算例】

物件が4,000万円で売れ、取得費3,000万円、譲渡費用150万円、特別控除を使わない場合

売却価格4,000万円 ー(取得費3,000万円+譲渡費用150万円)ー 特別控除0円

= 譲渡所得850万円

この計算で譲渡所得がプラスになると、その利益に税金がかかります。

税率はマンションの所有期間によって異なります。

- 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 税率 39.63%

- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率 20.315%

所有年数は「売却した年の1月1日時点」で判定されるので、利益が見込める際は保有期間をよく確認してください。

さらに、所有年数が10年以上のマイホームを売る際は、「10年超所有軽減税率の特例」を適用できます。

こちらは、譲渡所得が6,000万円以下の部分の譲渡所得税率を「14.21%」 におさえられる特例です。

3,000万円の特別控除と併用ができるので、うまく活用しましょう。

⑤ ハウスクリーニング・設備交換など任意の費用

専門業者によるハウスクリーニングや設備交換等は任意ですが、実施することで内覧者に好印象を与えます。

特に、築年数が古い・主要設備に不具合がある・水回りが汚い・喫煙者がいた・ペットを飼っていたなどの場合に効果的です。

主にかかる費用の目安は以下のとおりです。

◾️間取りごとのハウスクリーニング費用の目安

| 間取り | 空室時におこなう際の金額 | 居住中におこなう際の金額 |

| 1R・1K | 1.5万円〜2.5万円 | 1.5万円〜3.5万円 |

| 1DK・2K | 2.0万円〜3.5万円 | 1.5万円〜4.0万円 |

| 1LDK・2DK | 2.0万円〜4.0万円 | 2.0万円〜4.7万円 |

| 2LDK・3DK | 3.0万円〜5.5万円 | 3.3万円〜6.0万円 |

| 3LDK・4DK | 3.5万円〜7.0万円 | 4.0万円〜7.0万円 |

| 4LDK・5DK | 4.5万円〜 | 6.5万円〜 |

◾️主な設備交換費用の目安

| 設備 | 費用目安 |

| 給湯器 | 10万円〜25万円 |

| ガスコンロ | 5万円〜20万円 |

| 浴室乾燥機 | 10万円〜20万円 |

| トイレ(本体ごと) | 15万円〜35万円 |

| トイレ(便座) | 5万円〜15万円 |

| エアコン(1台) | 5万円〜12万円 |

| 洗面台 | 7万円〜15万円 |

高額なリフォームをしても、売却で元を取れるとは限りません。

媒介契約を結んだ不動産会社の担当と相談しながら、どこまで手入れすべきか判断しましょう。

⑥ 引越し費用

マンション売却後の引越し費用もあらかじめ想定しておくのがおすすめです。

引越し費用は「荷物の量」「移動距離」「引越しの時期」で大きく変動します。

基本的には荷物が多かったり、移動距離が長かったりするほど運搬費用は高額です。

時期については、2月から4月の繁忙期・週末や祝日・月末に料金が高くなる傾向にあります。

◾️引越し費用の目安

| 家族構成 | 通常期(5月〜翌年1月) | 繁忙期(2月〜4月) |

| 2人家族 | 6万円〜12万円 | 8万円〜17万円 |

| 3人家族 | 8万円〜15万円 | 10万円〜23万円 |

| 4人家族 | 10万円〜19万円 | 13万円〜26万円 |

| 5人家族 | 14万円〜24万円 | 15万円〜33万円 |

媒介契約の種類とメリット・デメリット

売却にかかる費用を把握したら、次に媒介契約について考えてみましょう。

媒介契約とは不動産会社に売買仲介を依頼する際に必要な契約で、3種類の契約形態があります。

各特徴は以下のとおりです。

| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |

|---|---|---|---|

| 依頼できる会社数 | 複数社と可能 | 1社のみ | 1社のみ |

| 契約期間 | 期間の定めなし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |

| 依頼主への報告義務 | 1週間に1回 | 2週間に1回 | 報告義務なし |

| レインズ(指定流通機構)への物件登録 | 登録義務なし | 媒介契約締結から7日以内 | 媒介契約締結から5日以内 |

| 自分で買主を見つけた場合の直接取引 | OK | OK | NG |

| おすすめの人 | 複数の不動産会社に売却を依頼したい方 | 信頼できる不動産会社に全力で販売してもらいたい方 | 専任媒介契約より強い強制力で販売をしてもらいたい方 |

それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約で、買主を探す窓口が広がるのがメリットです。

しかし、一般媒介契約は他社で契約が決まった場合、自社がもらえる仲介手数料はゼロになります。

そのため、不動産会社は広告費などをかけた販売活動をしにくいのが一般媒介契約のデメリットです。

ひどい場合は、他社で契約がまとまりそうな時には「もっと高値で買ってくれそうな方が見つかりました!」と嘘をつく不動産会社もあります。

また、一般媒介契約にはレインズ(不動産業者専用サイト)への登録義務がないこともネックです。

媒介契約を結んだ不動産会社の販売方針によっては、物件情報の公開が限定的になります。

そして複数社にレインズへ物件を公開してもらえても、必ずしもプラスに働くとは限りません。

「何社にも頼むということは、オーナーや物件に問題があるのでは?」と不動産仲介会社に勘ぐられる要素でもあります。

やみくもに一般媒介契約を結ぶのは避けましょう。

専任媒介契約

専任媒介契約は、1社の不動産会社に絞って売却を依頼する契約です。

売主が直接買主を見つけない限り、不動産会社は仲介手数料を受け取れるので、一般媒介契約より販売活動に力を入れやすくなります。

また、専任媒介契約ではレインズへの掲載義務もあります。

契約から7日以内にレインズへ物件情報を登録し、2週間に1回以上は売主へ販売状況を報告しなければなりません。

一方で、依頼した不動産会社の誠実さや営業力で売却の成否が大きく左右される契約であることがデメリットです。

悪い例を挙げると、不動産会社が形だけレインズに物件を掲載をしていることがあります。

こうした不動産会社は、物件の問い合わせに対して「既に契約が決まっている」と他社からの買主紹介を拒絶します。

理由は、売主だけでなく買主も自分で見つけて、双方から仲介手数料を受け取りたいからです。

こうなると専任媒介契約を締結した意味がなくなるので、他社からの紹介も受け入れているか確認しましょう。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は3種類の中で最も拘束力が強い契約で、専任媒介と同様に依頼できる不動産会社は1社のみです。

契約から5日以内にレインズへ登録する義務があり、1週間に1回以上、売主へ販売状況を報告しなければなりません。

報告頻度が高いため、売主は活動状況を細かく把握できる契約といえます。

また、専任媒介と大きく違うのは「自己発見取引」が禁止される点です。

直接買主を見つけても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。

売却活動をプロに丸投げしたい方向けの契約で、専任媒介契約と同じく信頼できる不動産会社選びが重要です。

信頼できる不動産会社の選び方5選

良い不動産会社や営業担当を選べるかで、中古マンション売却の成否は大きく左右されます。

しかし、何を基準にすればよいか迷う方も多いでしょう。

そこで、信頼できる不動産会社や担当者の選び方を5つ紹介します。

選び方① 売却査定金額にたしかな根拠はあるか

選び方② 具体的な販売戦略や強みがあるか

選び方③ 売り出し物件の強みを引き出す深いヒアリングはあるか

選び方④ 販売図面や一般サイトへの掲載の仕方は適切か

選び方⑤ 売却後のトラブル回避策はあるか

選び方① 売却査定金額にたしかな根拠はあるか

不動産会社が提示する売却査定金額の高さよりも、その根拠を重視しましょう。

「根拠の整った売却査定額を出せる=その後の販売や契約もロジカルで抜け漏れが少ない」という期待ができるからです。

例えば、売却査定額が低くても最悪まで想定した金額であれば、売り出し価格・値下げ戦略などが立てやすくなります。

以下のようなデータや資料等の提示の有無で、査定根拠のある不動産会社や担当なのか判断しましょう。

・近隣マンションの成約事例(平米単価、築年数、階数、成約期間など)

・現在売り出し中の競合物件の価格や特徴

・最寄り駅の乗降客数や周辺の再開発計画、自治体の子育て支援施策

・直近の不動産市況の動向データ

選び方② 具体的な売却戦略や強みがあるか

マンション売却を任せた際の戦略や強みがある不動産会社か確認しましょう。

ただ物件を公開するだけの不動産会社より、高値かつ早期の売却が期待できます。

例えば、以下のような販売戦略や強みが考えられます。

・自社だけでの買主発見こだわらず、他の不動産会社にも広くアプローチする

・YouTubeやSNSで不動産売買に関する良質なコンテンツを提供しており、影響力や集客力がある

・売り出し価格や値下げ時期、広告の打ち出し方などの売却計画をロジカルに説明できる

・室内写真撮影などのクオリティがプロレベル

・SUUMOなど不動産流通サイトで上位表示させるためのノウハウや広告予算がある

・売却後の設備故障を保証するサービスなどアフターフォローが充実している

・営業担当と会話をして明らかにコミュニケーション力が高い、信頼できると感じる

・一括審査、住み替えローンなど融資に関する心強いサポートができる

なお、不動産会社の販売戦略は、会社のHP・YouTube・SNSなどで効率よく確認できます。

選び方③ 売り出し物件の強みを引き出す深いヒアリングはあるか

売主に対するヒアリング力も不動産会社や営業担当者選びで重要な要素です。

細かいヒアリングができない場合、その不動産会社では質の高い売却活動はあまり期待できないでしょう。

例えば、直近で洗面台を交換したのに、担当者が把握していなければ、購入希望者へピカピカの洗面台をPRができません。

また、担当者が部屋を案内する際に、購入検討者から「夜の騒音はどうか?」と聞かれても、売主に事前確認をしていなければ即答はできません。

ヒアリング力がある担当者かどうかは、以下のような内容に関する質問があるかチェックしましょう。

・リフォームや設備交換の履歴

・騒音やご近所トラブルの有無

・日当たりの良い時間帯

・夏の暑さや冬の寒さ、風通しの良さ

・駅や周辺施設までに実際かかる時間

・インターネット設備情報

・出勤時間のエレベーターや駐車場の混み具合

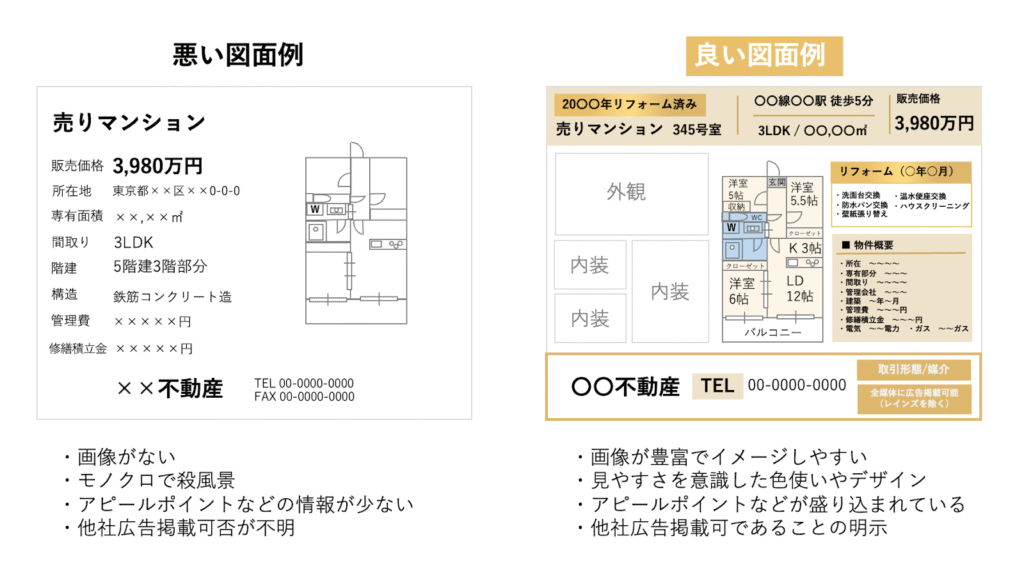

選び方④ 販売図面や一般サイトへの掲載の仕方は適切か

信頼できる不動産会社か判断するために、販売図面や一般サイトへの掲載方法を事前に確認するのもおすすめです。

口だけではなく、本当にマンション売却へ力を入れているかを判断できます。

例えば、SUUMOなど一般サイトへの掲載画像がキレイでも、不動産会社向けの販売図面が雑なつくりの場合があります。

その場合、他の不動産会社からの顧客紹介が減ってしまいかねません。

以下に注視すべき項目をまとめました。

| 対象 | 見るべき項目 |

| SUUMO、LIFULL HOME’S などの一般サイト | ・各画像の画質が粗くないか ・室内画像が明るく、清潔感があるか ・掲載可能枚数ギリギリまで画像掲載をしているか ・アピールできる共用部分の撮影もしているか ・画像にコメントを添えているか ・直近のリフォームなど補足情報を盛り込めているか ・購入後サポートや内覧会情報などを記載しているか ・周辺施設も漏れなく記載しているか |

| 販売図面 | ・他社広告掲載可の文言は記載されているか ・モノクロで簡素すぎる図面ではないか ・室内画像など挿入されているか ・リフォームや修繕履歴などの強みが記載されているか ・間取り図の各部屋の畳数は記されているか ・不快感を与えない配色やデザインになっているか |

一般サイトは自分でも掲載方法を確認できますが、レインズなどの不動産業者専用サイトは自分で確認できません。

媒介契約を結ぶ前に不動産会社に依頼し、レインズなどへの掲載内容も確認しましょう。

選び方⑤ 売却後のトラブル回避策はあるか

マンション売却後のトラブルに対する知識や経験を有する担当者か確認しましょう。

引き渡し後に問題が起きると、売主が損害を補填しなければならないケースがあります。

例えば、「事前に言われていない設備の故障があった」「周りの音がうるさいなんて聞いていない」といった内容です。

経験値の高い担当者であれば、トラブルを防ぐための抜け漏れのない説明ができ、トラブルが起きても落ち着いて対処してくれます。

優秀な不動産会社や担当者と媒介契約を結べば、トラブルに対するリスクヘッジになるということです。

以下のような対応や説明ができる不動産会社であれば、安心して売却を任せられます。

・契約書に特約を盛り込み、売主の責任範囲を限定する

・漏れのない設備表や状況報告書の作成と十分な説明を買主に行う

・マンション購入後の設備保証サービスで修理費用等は不動産会社が負担する

実際に契約書の雛形を見ながら説明を受けると、文言にどのような効力があるのか、より正確に理解できます。

中古マンション売却のよくある失敗例5選と回避策

中古マンションの売却における失敗の大半は、あらかじめ失敗の共通点を知ることで防げます。

以下に、売主が陥りがちな5つの失敗例についてまとめました。

失敗例① 売却査定金額の高さで不動産会社を選択

失敗例② 仲介手数料の安さで不動産会社を選択

失敗例③ 囲い込みによる機会損失

失敗例④ 買主の住宅ローン否決やキャンセルによる遅延

失敗例⑤ 設備表や契約書の不備による売却後のトラブル

それぞれの失敗例と回避策について詳しく説明します。

失敗例① 売却査定金額の高さで不動産会社を選択

売却査定金額の高さのみを重視して不動産会社を選ぶのは避けましょう。

媒介契約欲しさに、根拠に欠けた高額査定をする不動産会社があるからです。

例えば、近隣の成約事例が4,000万円前後にもかかわらず、「4,500万円で売れます」と提示する会社があったとします。

査定額の根拠を尋ねても曖昧な回答ばかりの場合、媒介契約を取りたいだけの「釣り査定」の可能性が高いです。

相場からかけ離れた価格で売り出すと売却活動は長期化し、物件に「売れ残り」の印象がつきます。

多くの場合、印象が悪くなった物件は相場以下の価格まで値下げしなければ売れません。

複数社の査定金額の根拠を比較し、説明に納得できる不動産会社を選ぶことで失敗を回避できます。

失敗例② 仲介手数料の安さで不動産会社を選択

仲介手数料の安さで不動産会社を選ぶのもおすすめできません。

仲介手数料は、不動産仲介会社のほぼ唯一の収益源です。

無条件で仲介手数料を値引くという事は、どこかで帳尻合わせをしている可能性があります。

例えば、以下のような値引きによる悪影響が考えられます。

・広告費をかけてもらえない(物件情報サイトへの掲載が不十分)

・営業担当者からサポートを受けられない(薄利他売のため、十分時間を割けない)

・自社で買主を見つけて、他社には仲介させない(囲い込みを受けやすくなる)

・優秀な営業担当がいない(仲介手数料が安い=給料も低くなりやすい)

結果的に販売活動の質が下がったり、安い金額でしか売れなかったりします。

回避策としては、手数料の安さよりも担当者の対応や販売戦略を基準に判断するのがおすすめです。

広告・販売戦略に関する具体的な説明を受け、値引き以上の価値を感じる担当者に売却を任せましょう。

失敗例③ 囲い込みによる機会損失

媒介契約を結んだ不動産会社による「囲い込み」は、売主にとってデメリットしかありません。

冒頭で説明したように囲い込みとは、売主と買主の双方から仲介手数料を得るために、不動産会社が他社からの買主紹介を断る行為です。

囲い込みをされると、自社で見つけた買主とだけ取引しようとするため、物件情報が広く公開されません。

結果、売却期間が長引いたり、安い価格で契約させられたりします。

こうした事態を避けるために、不動産会社の活動を定期的にチェックしましょう。

まず、媒介契約を結んだら、レインズ(業者間サイト)への掲載画面や登録証明書を確認します。

そして、定期的に販売活動の報告を求め、他社からの問い合わせ状況を確認してください。

そうした確認や報告を拒否したり、ネガティブな反応を示すようなら媒介契約を結ぶのを見送るのが無難です。

そもそも「囲い込みはしない」とネットやSNSで明言している不動産会社と媒介契約を結べば、囲い込みのリスクを下げられます。

失敗例④ 買主のよくある質問に対する準備不足

買主からの質問に迅速かつ正確に答えられないと、不信感を与えます。

質問内容は物件そのものだけでなく、住環境や管理状態など多岐にわたるので事前準備が必要です。

買主のよくある質問は以下のとおりです。

・上階や隣戸の騒音はどうか

・過去に隣人トラブルはあったか

・管理組合の運営状況や修繕積立金の値上がり予定はあるか

・ペット飼育や楽器演奏に関するルールはあるか

・設備の不具合はあるか

これらの質問に対して「確認します」と回答が遅れたり、曖昧な返事をしたりすると購入の見送りにつながります。

質問を受けるのは売却を任せた不動産会社の担当者であることが多いので、自分にしかわからない内容は事前に共有しましょう。

失敗例⑤ 設備表や契約書の不備や説明不足

売主には、物件の欠陥や不具合を売買契約時に買主へ伝える「告知義務」があります。

告知を怠ると、マンションの引渡し後に「契約不適合責任」を問われます。

契約不適合責任とは、契約内容と異なる物件を引き渡した場合に売主が負う責任です。

契約不適合責任に該当すると、買主から修理費用の請求や損害賠償請求をされるおそれがあります。

説明不足で、契約不適合責任に問われる項目は以下の通りです。

| 主な項目 | 詳細 |

| 土地 | 土壌汚染、水はけ、生活供給管の状態、地中埋設物、土壌汚染 |

| 建物 | 雨漏り、傾き、ひずみ、アスベスト使用、耐震強度、修繕履歴 |

| 近隣環境 | 騒音、日照、採光、近隣の建築計画、反社会的勢力除務所など嫌悪施設 |

| 隣地関係 | 隣地境界・越境、通行トラブル、隣家トラブル |

| 継承事項 | マンションの修繕計画、ゴミ集積場所、将来の法規制、近隣建築制限 |

| 心理的な要素 | 事件、事故、自殺、火災など心理的な影響を与えるもの |

民法の原則では、買主が不適合を知ってから1年以内に申し出れば、売主は責任を負わなければなりません。

実情としては、不動産会社ではない一般の方が売主の場合、責任期間は「物件の引き渡しから3ヶ月」と特約を設けられることが多いです。

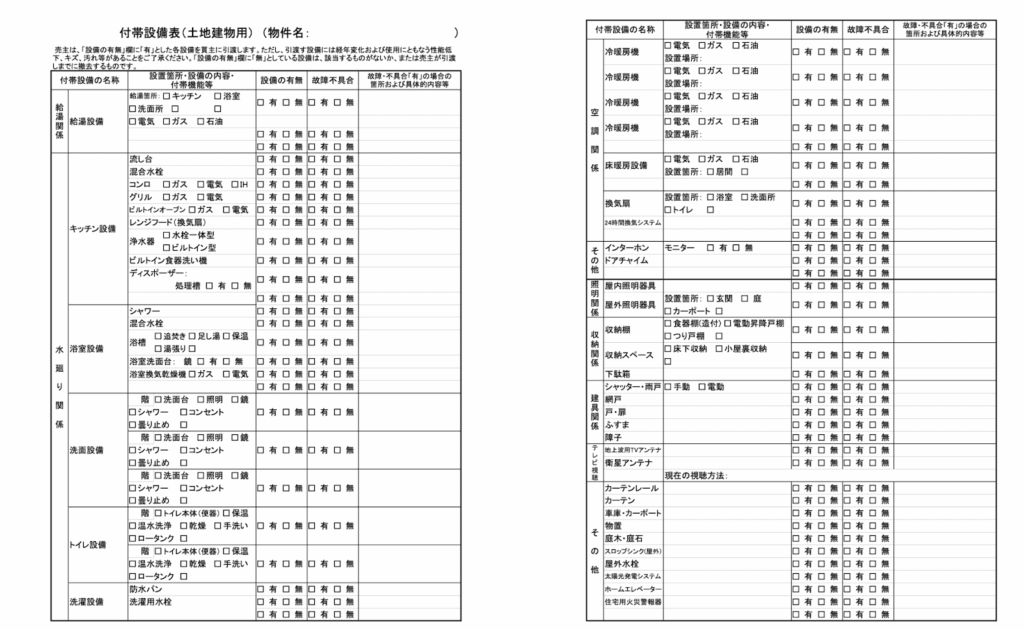

また、マンションの付帯設備の不具合に関しても契約時に買主へ説明しなければなりません。

設備の不具合が「無し」と説明したのにも関わらず、引き渡し後に設備の故障があった場合、売主に修繕義務が発生する恐れがあります。

トラブルを回避するために、以下の対応をしましょう。

・設備の故障や不具合を隠さずに伝える

・「不具合無しと伝えた設備に不具合があった場合、引き渡し後7日以内に通知があれば売主が修繕を行う」という特約を契約書に盛り込む

売買契約時に取り交わす「物件状況報告書」や「付帯設備表」は、不動産会社と内容を確認しながら作成してください。

中古マンションを高く・早く売るための7つのコツ

中古マンションの売却は、少しの工夫で結果が大きく変わります。

やみくもに販売活動を始めるのではなく、戦略的に準備を進めましょう。

以下の7つのコツを意識すると、よりスムーズに売却を進められます。

コツ① 室内写真にこだわる

コツ② 空室・清掃済みの状態で内覧を受け入れる

コツ③ 修繕やホームインスペクションで印象を良くする

コツ④ 適正価格を調べる

コツ⑤ 他社広告可で業者間サイトに物件を掲載する

コツ⑥ 印象の良い販売図面を作成する

コツ⑦ 重要書類をすぐに見せられる状態にする

コツ① 室内写真にこだわる

マンション購入検討者の多くは、室内画像の少なさや印象の悪さを理由に、ネットで物件を見かけても問い合わせを見送ります。

特に中古マンションの場合、画像の枚数が少ないと劣化や汚れへの懸念を解消できません。

一方で印象の良い画像が充分な枚数で掲載されていると、入居後のポジティブなイメージができ、問い合わせにつながります。

さらに、不動産会社の営業担当もキレイな室内画像があった方が、購入検討者に部屋のプレゼンをしやすくなります。

室内画像の撮影や掲載の際には、以下の点を意識しましょう。

| ポイント | 詳細 |

| 明るさの確保 | 晴れた日中に、室内照明を点灯して撮影する。 |

| 撮影アングル | 部屋が広く見えるように、角から全体を撮影する。実物とのギャップが出過ぎない程度にカメラの広角機能もうまく使う。 |

| 室内の清掃 | 可能であればプロのハウスクリーニングを依頼し、水回りやリビングがキレイな状態で撮影する。 |

| 室内の片付け | 理想は空室状態で撮影を行う。在住の場合は、物を減らし、生活感が出過ぎないようにする。 |

| 余計なものが映り込まないようにする | 人やゴミなどが映り込まないように気をつける。 特に鏡やモニター前など反射をしやすい場所では注意が必要。 |

| 豊富な枚数 | リビング・キッチン・浴室・トイレ・収納の広さ・洗面台・バルコニー・眺望・玄関・共用設備など買い手が気にする箇所を漏れなく撮影する。最低でも20枚以上が目安。 |

| 粗い画像を掲載しない | 画質が粗かったり、ぶれたりしている画像はNG。可能であれば、高画質で撮影ができるカメラ、スマホで撮影を行う。 |

| ネット掲載画像を自分もチェック | SUUMOなどへの画像掲載を不動産会社任せにせず、自分でも掲載後に確認をして、必要があれば修正依頼をする。 |

不動産会社によっては、プロのカメラマンによる撮影サービスを提供しています。

プロに依頼する必要まではありませんが、写真の質で問い合わせ数は大きく変わると意識しましょう。

コツ② 空室・清掃済みの状態で内覧を受け入れる

できるだけ売り出しマンションは空室にし、プロのハウスクリーニングを入れたキレイな状態で内覧者を迎えましょう。

空室状態の方が、マンションは早く売れやすくなります。

居住中の場合、家具や私物で室内が雑然としていたり、水回りに汚れが残っていたりするので、内覧者は良い印象を持ちません。

引っ越しと清掃を済ませると、部屋の広さや形が正確に伝わり、内覧者は家具配置をイメージしやすくなります。

当然、室内や水回りがキレイなので、内覧者に好印象を与えます。

さらに、すぐ物件を明け渡せるため、スケジュールが明確な点も購入希望者にとってはメリットです。

有利に売却を進めるためにも、なるべく空室状態で売却活動を行いましょう。

コツ③ 修繕やホームインスペクションで印象を良くする

直近の修繕履歴を明示したり、ホームインスペクション(住宅診断)を実施したりすることで、物件の信頼性が高まります。

ホームインスペクションとは:住宅の専門家(ホームインスペクター)が住宅の不具合や劣化の有無や改修すべき箇所や費用などを診断し、助言を行う専門業務です。

中古マンションの購入検討者にとって、目に見えない部分の劣化や設備の不具合は大きな懸念材料です。

実際に「購入してすぐお金のかかる修理が必要になるかも」という不安で、多くの方が購入を見送ります。

そう思わせないために、直近の修繕やリフォーム履歴を販売図面などに記載するのがおすすめです。

修繕等の履歴を明示することで、「定期的にメンテナンスがされてきた部屋」と購入希望者に好印象を与えます。

加えて、壊れそうな設備は事前に修理や交換した方が、売却後のトラブル防止にもつながります。

また、専門家によるホームインスペクションを実施し、報告書を提示するのも有効です。

建物の給排水管などに大きな問題がないと証明できれば、購入の判断材料としてプラスに働きます。

中古マンションのホームインスペクション費用は約5万円ほどです。

築10年程度のマンションで行う必要はありませんが、築30年以上のマンションであれば実施を検討しましょう。

コツ④ 適正価格を意識する

中古マンションを売りに出す際は、売却相場を調べ、適正価格を設定しましょう。

相場からかけ離れた価格設定をしてしまうと、売却の長期化や安売りにつながるからです。

例えば、相場より高すぎる価格で売り出すと、早々に購入希望者の検討リストから外れます。

その結果、「売れ残り物件」「訳あり物件」というマイナス印象を持たれ、さらに不利な状況へ陥ります。

一方で、相場より安すぎる価格で売りに出すのも問題です。

早く物件は売れるものの、十分に調査すれば得られた売却益を失います。

そのため、バランスの取れた価格で売りに出すことが重要です。

以下の項目を意識しながらレインズや一般サイトを活用することで、適正価格がわかります。

・類似物件(立地・間取り・築年数・リフォーム状況が似た物件)の過去の成約事例を確認する

・同じマンション内で売りに出ている部屋の価格や掲載期間をチェックする

・近くのエリアで売りに出ている類似物件の価格や掲載期間を調べる

レインズは一般の方が閲覧できないので、積極的に売却データを開示してくれる不動産会社と媒介契約を締結しましょう。

コツ⑤ 他社広告可で業者間サイトに物件を掲載する

どの媒介契約でも、媒介契約を結んだ不動産会社だけでなく、他社にも広告掲載を許可することで売却チャンスが広がります。

広告掲載とは、SUUMOなどの一般サイトや自社サイトに物件情報を掲載することです。

物件情報が様々な媒体で、一人でも多くの購入検討者の目に止まれば、当然問い合わせ数は多くなります。

例えば、媒介契約を結んだA社はSUUMOに物件を掲載し、掲載を許可したB社はLIFULL HOME’Sに物件を掲載すれば多角的なアプローチができます。

ここで問題なのが、媒介契約を結ぶ条件として他社の広告掲載はNGという不動産会社が多いことです。

他社の広告掲載を許可すると、自社で買主と売主を見つけ、双方から仲介手数料をもらえる可能性が下がるからです。

媒介契約時に広告掲載を許可しているか確認しましょう。

ネットやYouTubeで広告掲載OKと明言している不動産会社に絞って問い合わせするのもおすすめです。

コツ⑥ 印象の良い販売図面を作成する

見た人に好印象を与える販売図面を作成するのも、マンション売却においては重要です。

販売図面とは、物件の概要・間取り・外観・内観・付帯設備などを一枚にまとめた資料のことです。

基本的に販売図面は、媒介契約を結んだ不動産会社が作成します。

マンション売買の営業の際は、まず販売図面で物件詳細を確認し、図面を顧客に見せながら物件を紹介することが大半です。

つまり、販売図面の出来が物件の第一印象を大きく左右するともいえます。

印象の良い図面と悪い図面の大きな違いは以下の通りです。

| 悪い図面 | 良い図面 |

| 間取り以外の画像がなく、入居後のイメージができない | リビングやキッチン・水回り・外観・共用設備などの画像が充分に掲載されている |

| 色がモノクロで図面が殺風景 | 不快感を与えない配色や見やすいデザインになっている |

| 価格や管理費、立地、駅距離など基本的な情報の記載しかなく、物件の魅力が伝わらない | 基本的な情報に加え、物件の強み(室内・共用設備、修繕・リフォーム履歴、周辺の治安や施設情報など)がPRされている |

| 他社の広告掲載可否に関する記載がない | 他社の広告掲載OKの表記あり |

不動産会社と媒介契約を結ぶ前に、使用している販売図面を確認し、十分な情報量があるか確認しましょう。

コツ⑦ 重要書類をすぐに見せられる状態にする

マンション管理に関する各種書類は早めに取り寄せておくのがおすすめです。

本格的に売却の話が進むと、買主からマンション全体の管理状況やルールに関する質問が出てきます。

例えば、「管理費や修繕積立金の滞納はないか」「リフォームはできるか」「どんなペットの飼育が可能か」といった内容です。

これらの質問へ適切な回答ができると、マンション購入の決め手になることもあります。

すぐに質問へ回答できるように以下の書類を準備しましょう。

| 準備しておきたい書類 | 内容 |

| 重要事項調査報告書 | 管理費等の滞納額や修繕積立金の総額など、管理組合の財務状況が分かる書類。 |

| 管理規約 | ペット飼育、リフォーム、楽器演奏など、マンション内のルールを定めた書類。基本的にマンション購入時に写しを受け取っており、規約の変更時には通知がある。 |

| 長期修繕計画 | 将来にわたる修繕工事の計画と資金計画が分かる書類。 |

上記の書類は、管理会社や管理組合に発行を依頼すれば取得可能です。

一般的には、売主側の仲介会社が発行を依頼しますが、1週間ほど発行に時間がかかることもあります。

早めの取得を心がけましょう。

理由別:中古マンション売却時の注意点

マンションを売却する理由によって気をつけるべきポイントも異なります。

対処を誤るとトラブルが長期化することもあるので、注意が必要です。

注意すべきマンション売却理由は以下の4つです。

理由① 離婚

理由② 相続

理由③ 住み替え

理由④ 転勤

理由① 離婚

離婚前後によってマンション売却時の注意点が異なります。

| 離婚前 | 離婚後 |

| 贈与税がかかる恐れがある。 | 離婚後も相手との関係が長引く。 |

| 離婚までの期間が長引く可能性がある。 | 連絡が取りにくくなることがある。 |

| 早く売却を成立させたいので、売却価格が低くなりやすい。 | 年をまたぐと固定資産税などの支払いが売主にかかる。 |

多少デメリットを被ったとしても早く離婚を成立させたい場合は、離婚前の売却がおすすめです。

反対に時間をかけて高くマンションを売りたい場合は、離婚後の売却がよいでしょう。

また、夫婦の共有名義でマンションを購入している場合は、どちらか片方の意思で売却等を進められません。

弁護士などに相談しながら慎重に手続きを進めましょう。

理由② 相続

相続でマンションを売却するには、遺産分割など多くの法的な手続きが伴います。

遺産分割とは:亡くなった方の遺産をどう分割するか相続人全員で決める手続きのことです。

マンションを現金化することで、遺産分割をしやすくなるメリットはありますが、注意点も存在します。

特に気をつけなければならない点は以下のとおりです。

| 注意すべきポイント | 詳細 |

| 相続人が複数いる場合、 意思を統一する必要がある。 | 公正証書遺言がない場合、遺産分割協議などが必要になり、売却を始めるまでにかなりの時間を要する可能性があります。 ※公正証書遺言とは、公証人(法務の専門家)が遺言者と証人2名の前で作成する遺言書のことです。 |

| 売り急ぐと損をする可能性が高まる。 | マンションを売り急ぐと不動産会社に安く買い叩かれたり、安い金額で仲介されたりしやすくなります。特に、マンションの売却で得た資金を相続税の納税に充てようする場合は、売り急ぎになりがちです。 |

| 物件の状況を把握する必要がある。 | 本人が住んでいない場合、物件状況の把握に苦労することがあります。 ・マンションの取得費がわからないと必要以上に売却時の税金が高くなる ・室内の不具合を伝えるのが漏れると売却後のトラブルになりうる 以上のような問題が想定されます。 |

相続税の発生が想定される際は、相続に強い弁護士・税理士・不動産会社などに相続前から相談するのがおすすめです。

理由③ 住み替え

住み替えを理由としてマンションを売却する場合、難しいのは新居の購入と旧居の売却タイミングです。

なお、

・新居を購入→旧居を売却することを「買い先行」

・旧居を売却→新居を購入することを「売り先行」

といいます。

それぞれの注意点を以下にまとめました。

| 買い先行の注意点 | 売り先行の注意点 |

| マンションが売れないと二重でローンの支払いが発生することがある。 | マンションが売れないと新居に住めない。 |

| 売り急いで、売却価格が安くなる恐れがある。 | 売却をしてから賃貸の仮住まいに住む必要がある。 |

| 売却で資金を得る前に購入資金を支払う必要がある。 | 引越しを2回する必要がある。 |

新居選びに妥協したくない方には買い先行、好条件でマンションを売却したい方には売り先行がおすすめです。

理由④ 転勤

転勤が理由でマンションを売却する場合、売却のタイミングが転勤前後で注意点が異なります。

| 転勤前の注意点 | 転勤後の注意点 |

| タイムリミットが決まっているため、十分な売却期間を確保できない恐れがある。 | 手続きのために遠方から足を運ばなければならないことがある。 |

| 新居に引っ越す前の仮住まいが必要になる可能性がある。 | 住んでいない家の住宅ローンや管理費を支払う必要がある。 |

| 在住内見に応じなければならない可能性がある。 | 売却が長引くほど新居の家賃と住宅ローンの支払いの負担が増える。 |

転勤までに住宅の問題をスッキリさせたい方は転勤前の売却、なるべく高くマンションを売却したい方は転勤後の売却がおすすめです。

元の住所に戻る可能性がある場合は、一時的にマンションを賃貸に出すのも選択肢にいれるとよいでしょう。

中古マンション売却のよくある質問

ここでは、中古マンション売却でよくある6つの質問について回答します。

Q1. マンションは売るのと貸すのとでは、どちらがよい?

Q2. 中古マンションを売ったらどのくらいの金額になる?

Q3. 売却は大手の不動産会社に依頼した方が良い?

Q4. 高く売るためにリフォームは必要?

Q5. 買取と仲介、どちらを選ぶべきか?

Q6. ローン返済途中でもマンションは売却できる?

Q1.マンションは売るのと貸すの、どちらがよい?

A.マンションに戻る予定がないなら売る、戻る予定があるなら貸すのがおすすめですが、注意点があります。

都内の好立地などにマンションを所有している場合、賃貸に出して家賃収入を得られます。

転勤などで一時的に賃貸に出し、あとから戻ることも可能です。

ただし、賃貸に出す際には気をつけるべきポイントがいくつか存在します。

| 賃貸に出す際の注意点 | 詳細 |

| 住宅ローンを組んでいる銀行の承諾を得る必要がある。 | ローンの用途が変わるため、銀行の承諾無しにマンションを貸してしまうと、最悪残債の一括返済を求められます。 転勤など正当な理由無しに賃貸に出す承諾は得にくいので、気をつけましょう。 また住宅ローンから投資用ローンに切り替わり、ローン金利が数%あがることもあります。 |

| 入居付けや管理をおこなう不動産会社選びの手間がかかる。 | 適切に部屋の管理をしてくれる不動産会社の見極めも必要なため、売却とは違った知識が必要です。 不動産会社選びに失敗すると、入居がつかなかったり、高額な修繕費用を求められることがあります。 |

| 賃貸需要がなければ入居がつかない。 | そもそも賃貸需要があるか、どんな家賃で間取りであれば入居がつくかなど調査が必要です。 賃貸に出す前に近隣の賃貸仲介会社などにヒアリングするとよいでしょう。 |

| 自分が戻る前提のマンションには入居がつきにくい。 | 家に戻る時期が決まっている場合、「定期借家契約」という入居期間が定まっている契約を基本的には締結します。 賃貸に住む入居者は、何年住むか決まっていない状態で家を探すため、退去期限が決まっている物件は選択肢から外れがちです。 また、戻る時期が定まっておらず、普通借家契約で入居がついていると、入居者が退去しない限り部屋には戻れません。 |

| 住宅ローン控除を受けられなくなる。 | 住宅ローン控除は自分が居住することによって適用される減税制度です。 賃貸に出すと適用外になります。 |

上記のポイントに注意しながら、慎重にマンションは貸し出すようにしましょう。

Q2.中古マンションを売ったらどのくらいの金額になる?

A.築年数や立地で大きく異なります。

目安として、首都圏における築年数ごとのマンションの売却価格相場(2024年)をまとめました。

| 築年数 | 平均売却価格 | 平均専有面積 |

| 〜築5年 | 7,808万円 | 61.93㎡ |

| 築6〜10年 | 7,156万円 | 65.60㎡ |

| 築11〜15年 | 6,619万円 | 66.62㎡ |

| 築16〜20年 | 5,972万円 | 70.20㎡ |

| 築21〜25年 | 5,320万円 | 71.20㎡ |

| 築26〜30年 | 3,835万円 | 66.45㎡ |

| 築31年〜 | 2,455万円 | 57.58㎡ |

参照:REINS レインズデータライブラリー 表15-① 中古マンションの築年帯別状況[首都圏]

あくまでも首都圏の金額の目安ですので、正確な金額は不動産会社に相談したり、近隣の売却相場を調べたりして算出しましょう。

Q3. 売却は大手の不動産会社に依頼した方が良い?

A.必ずしも大手の不動産会社がよいとは限りません。

大手不動産会社という看板があるだけで、一定の信頼感が生まれます。

一方で、大手不動産会社でも「囲い込み」やそれに近い行為をしないとは限りません。

会社の看板だけで判断せず、HPやSNSで売却の方針などを参照するのがおすすめです。

そして、実際に複数の会社と面談し、担当者の人柄や提案内容を比較しましょう。

Q4. 高く売るためにリフォームは必要?

A.大規模なリフォームは基本的に不要です。

リフォームにかけた費用を、そのまま売却価格に上乗せして回収できるとは限りません。

また、内装の好みは人それぞれで、リフォーム内容が買主の好みに合わない場合があります。

無理にリフォームを実施するよりも、ハウスクリーニングや古い設備交換にお金をかけるのが効果的です。

どの程度の修繕を行うかは、媒介契約を結んだ不動産会社に相談するとよいでしょう。

Q5. 買取と仲介、どちらを選ぶべきか?

A.早急な現金化を優先するなら「買取」、それ以外は「仲介」がおすすめです。

「仲介」は、不動産会社が購入希望者を探し、個人間で売買する方法です。

市場価格で売れやすい代わりに、売れるまでに早くても2〜3ヶ月かかります。

一方、「買取」は、不動産会社が直接マンションを買い取る方法です。

買主を探す手間がないため、早いと2〜3週間で現金化できます。

しかし、買取価格は市場価格の7割程度になりやすいです。

例えば、以下のような場合は「買取」が向いています。

・相続した物件を、すぐに現金化して相続人で分けたい

・近所の人に知られずに、ひそかに売却したい

・建物の状態が悪く、仲介では買い手が見つかりにくい

上記のような事情がなければ、買取より売却価格が高くなりやすい仲介がおすすめです。

ご自身の状況に合わせて、最適な売却方法を選択しましょう。

Q6.ローン返済途中でもマンションは売却できる?

A.ローン返済途中でも売却は可能です。

マンションを売却して得たお金で、ローンを完済できれば特に問題はありません。

ただし、繰上げ返済手数料が数万円ほどかかるケースもあります。

また、売却したお金でローンを完済できない場合は、足りない分を自己資金で補填しなければなりません。

ローンの残債には十分注意しましょう。

まとめ|コツを押さえて満足のいく中古マンション売却を

この記事の内容をまとめます。

・売却は6ステップで進み、計画的に動くことが重要

・高く早く売るコツは、買主や他の不動産会社目線に立ち、物件の魅力を高めること

・諸費用や税金を理解することで、正確な売却益の把握が可能

・媒介契約は3種類で、自分の売却方針に合うものを選ぶのがおすすめ

・査定額だけでなく、販売戦略や担当者の質で不動産会社を選ぶことが大切

中古マンションの売却は、人生で何度も経験するものではありません。

大失敗をしないための知識を身につけ、信頼できる担当者を見つけるのが大切です。

まずは、今回紹介した内容の中で、実践できそうなものから取り組みましょう。

また、中古マンション売却で大きな失敗をしたくない方におすすめなのが、らくだ不動産株式会社です。

らくだ不動産株式会社では、囲い込みを真正面から否定した透明性の高い不動産売買サービスを展開しています。

サービスやエージェント情報を動画などで紹介しているので、ぜひ一度詳細をご覧ください。

▶︎らくだ不動産株式会社の詳細はこちら