「株式投資をするなら四季報が大切と聞いたけど、ハードルが高く感じる」

「四季報に書いてある数字や指標の意味がわからない」

「初心者でも四季報を読み解く簡単なコツを知りたい」

このように感じていませんか?

実際、四季報は辞書のように分厚く、大量の細かい数字が並んでおり、見ただけで拒絶反応を示す方も多くいます。

私自身も株式投資を勉強するために四季報を開き、すぐに閉じてしまう状態でした。

ですが、四季報の最低限見るべきポイントや基礎知識を押さえたことで、心理的なハードルが大きく下がりました。

そこで、この記事では四季報の読み方の基本や注意点についてわかりやすく解説します。

最後まで読んでいただければ、自力で有望な株式銘柄を見つけ出す力を身につけられます。

また、全銘柄を網羅した紙版四季報の値段は3,600円ですが、SBI証券で口座開設をすれば「無料」で四季報データを閲覧可能です。

さらに、「分析の匠」という銘柄分析に役立つツールも無料で使えるので、初心者でもプロのような投資判断ができます。

ぜひ一度詳細をご確認ください。

≫SBI証券の詳細はこちら

四季報とは何か?株式投資にとっての役割

四季報は、上場している企業の情報をコンパクトにまとめた本です。

株価や業績、予想、事業内容などが1ページに詰まっており、投資判断に必要なデータがそろっています。

なぜ株式投資に役立つのかというと、企業の今の状態だけでなく、これからの見通しまでチェックできるからです。

例えば、四季報を使って「売上や営業利益が継続して伸びている企業」を探せば、将来の株価上昇が期待できる銘柄を見つけやすくなります。

実際に、成長している企業は四季報で予想数値を確認できるので、先を見越した投資判断が可能です。

また、財務の健全性や赤字の有無などを見れば、投資リスクのある企業か判別できます。

まずは、巻頭の読み方ガイドや注目銘柄のページから読み始め、興味のある企業を分析するのがおすすめです。

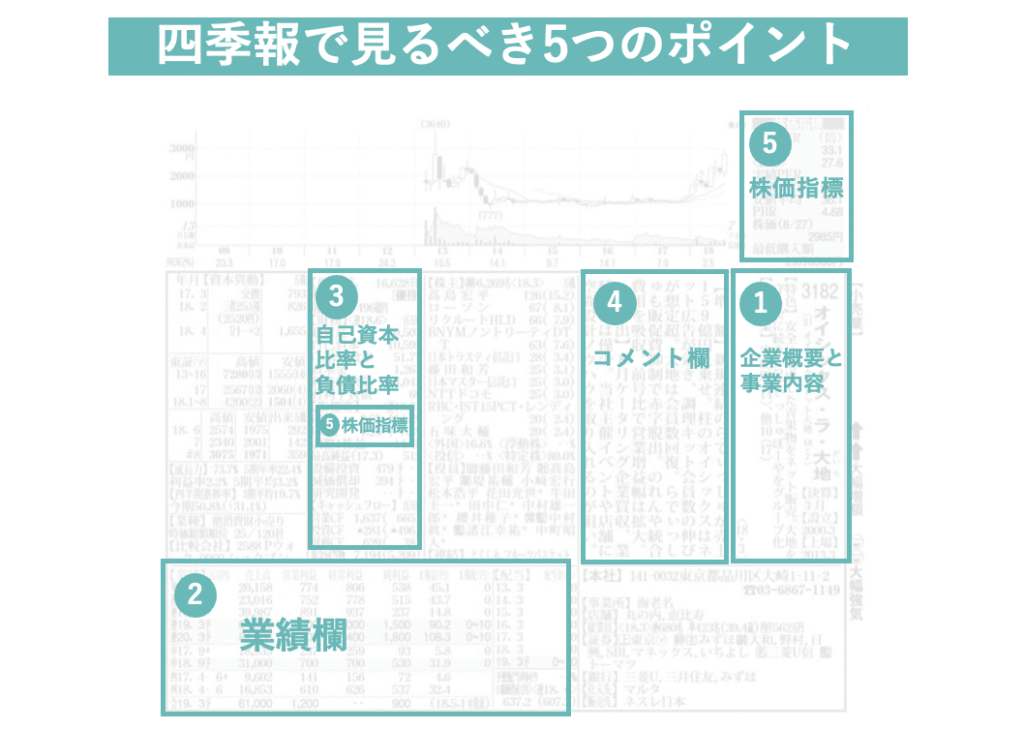

四季報の読み方の基本|初心者がまず見るべき5つのポイント

投資初心者にとって、分厚い四季報はハードルが高く感じがちです。

しかし、見るべきポイントを押さえれば全てを細かく見る必要はありません。

見るべきポイントは以下の5つです。

ポイント① 企業概要と事業内容

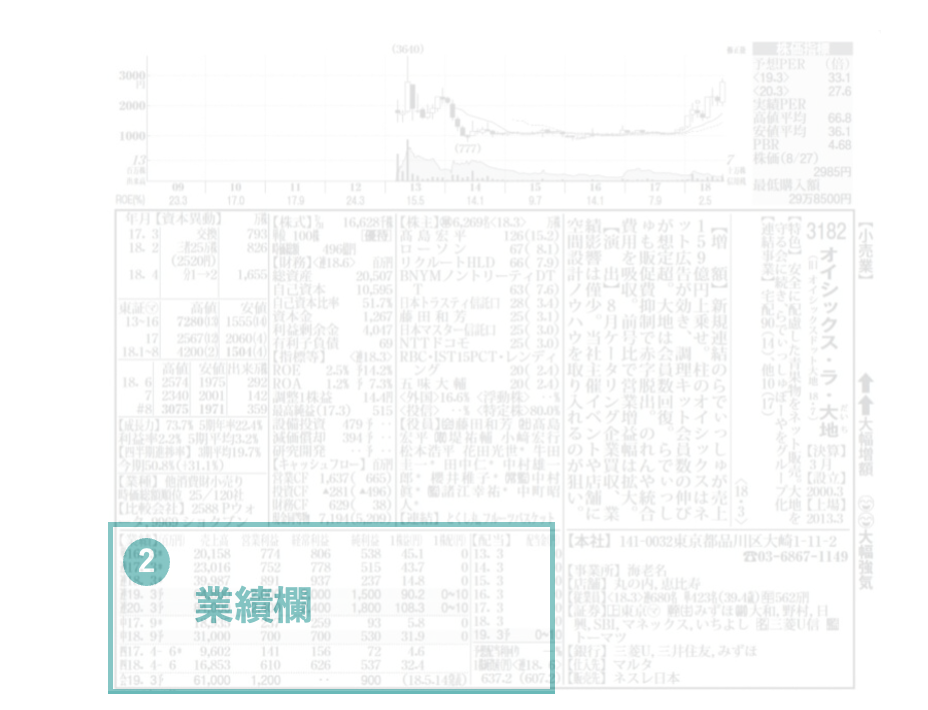

ポイント② 業績欄|売上・営業利益・純利益

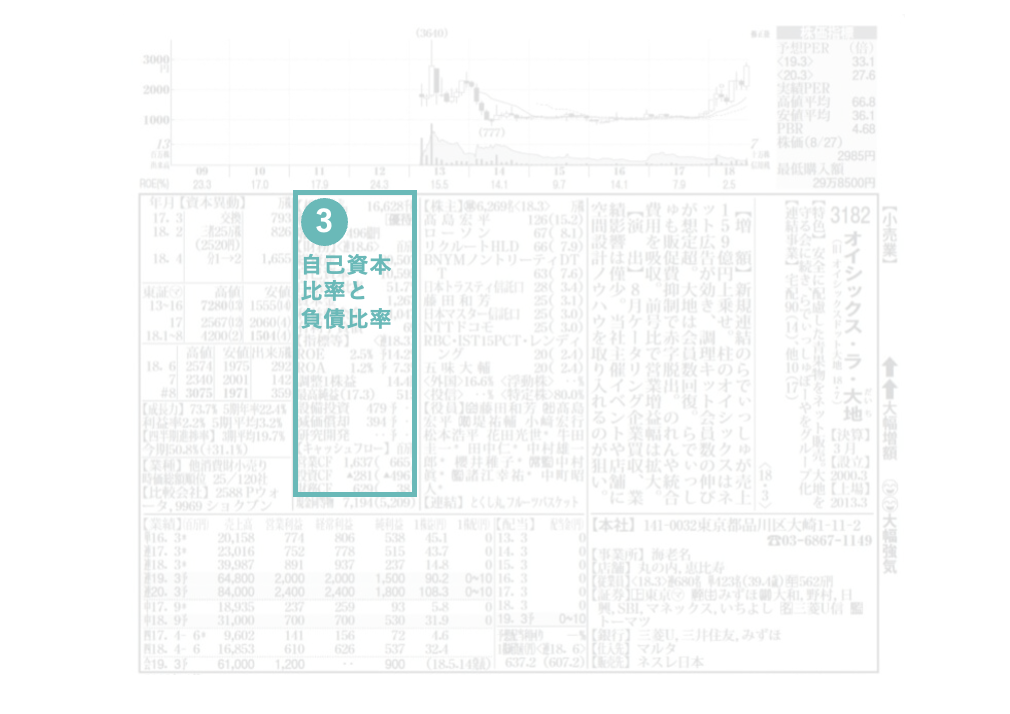

ポイント③ 自己資本比率と負債比率

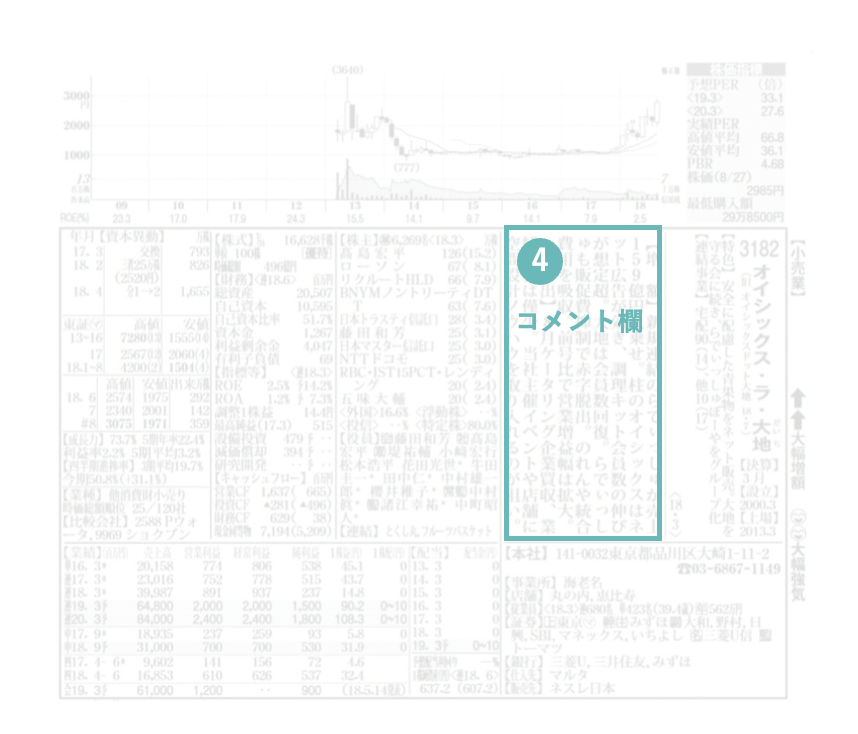

ポイント④ コメント欄

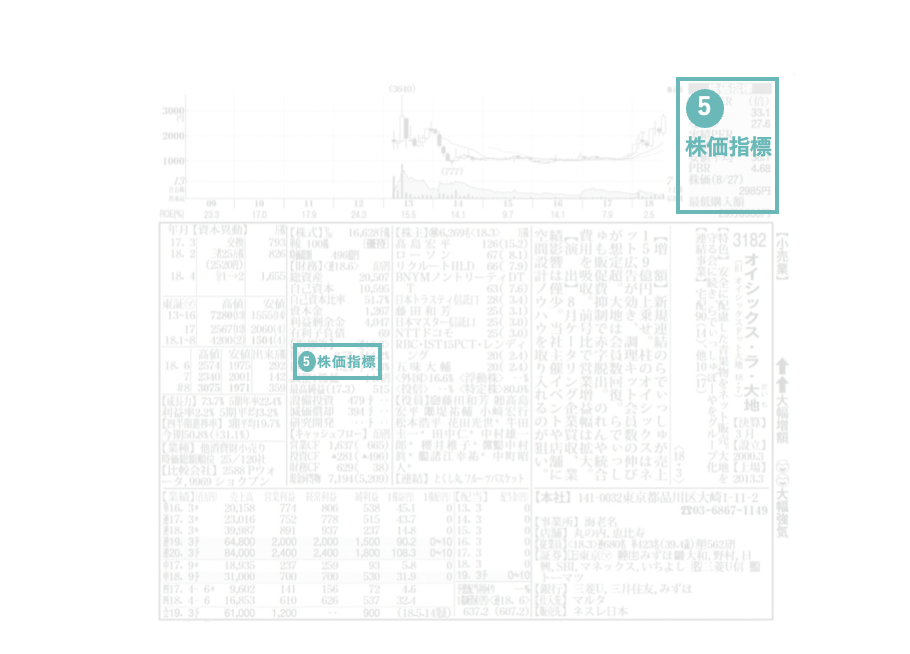

ポイント⑤ 株価指標|PER・ROE・時価総額

それぞれについて解説します。

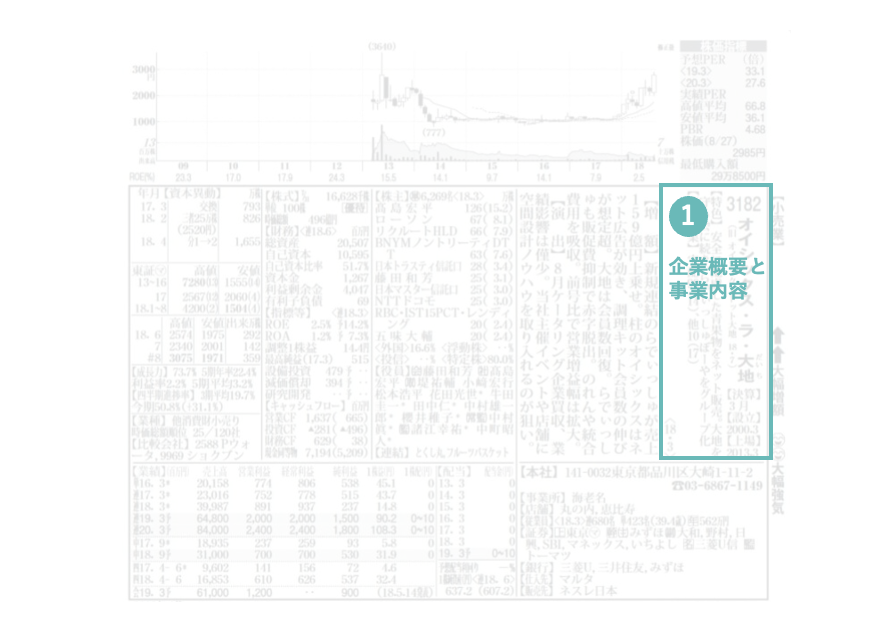

ポイント① 企業概要・事業内容

最初に見るべきは、企業の概要や事業内容です。

ここを見ればその企業がどんな仕事をして、どの分野で収益をあげているかがわかるからです。

例えば、特色欄に「住宅リフォーム中心。高齢者向けサービス展開中」とあれば、高齢社会に合わせた事業をしていることが分かります。

連結事業の欄には売上の構成比も書かれており、「リフォーム80%、介護20%」といった内訳で企業の柱が見えてきます。

企業がどんな業界で、どのポジションにいるのか把握することが、銘柄選びの第一歩です。

ポイント② 業績欄|売上・営業利益・純利益

次に注目したいのが業績欄です。

業績が伸びているか見ることは、株式投資の成否を大きく左右します。

四季報では、過去の売上高・営業利益・純利益が一覧で表示されているので、増減がすぐに分かります。

例えば、3年連続で売上と純利益が増加していれば、安定成長している企業だと判断可能です。

一方で、売上が上がっているのに純利益が下がっている場合は、コスト増や経営効率に問題があるかもしれません。

業績の推移は、企業の体力や成長性を確認する上で欠かせないポイントです。

ポイント③ 自己資本比率と負債比率

業績が良くても、財務が不安定では安心して投資できません。

「自己資本比率」と「負債比率」を見ることで、企業の安全性をチェックできます。

自己資本比率は高いほど倒産リスクが低くなり、一般的には「40%以上」あると安全とされています。

逆に負債比率が高すぎると、借金に頼った経営になっており、金利上昇や不況時に経営が苦しくなるかもしれません。

例えば、自己資本比率が70%で負債比率が低い企業は、株式の長期保有にも向いていると考えられます。

財務の健全性は、株式を長く安心して保有するために重要な判断材料です。

ポイント④ コメント欄

四季報の中でも意外と見落とされがちなのが、編集部による「コメント欄」です。

ここには、第三者視点での事業予想や今後の展開のヒントが書かれています。

例えば「新製品がヒット」「海外進出が好調」といった文言がある場合は、将来的な株価上昇につながる可能性があります。

企業の将来性を見抜くには、数字だけでなく、コメント欄などの定性的な情報にも注目しましょう。

ポイント⑤ 株価指標|PER・PBR・ROE

最後に確認したいのが、株価指標です。

中でも「PER」「PBR」「ROE」は、投資判断に大きく影響します。

PER(株価収益率)は株価が利益に対して割高か割安かを表す指標で、同業他社と比較することで妥当か判断できます。

例えば、同業他社のPERが10倍前後なのに対し、A社のPERが25倍であれば、A社株は割高とみなされます。

PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株あたりの純資産の何倍であるか表す指標です。

わかりやすく言い換えると、企業の持っている純資産に対して、株価が安いかを確認できます。

基本的にPBRが1.0倍以下の場合は、割安な株価だとされています。

ROE(自己資本利益率)は企業がどれだけ効率よく利益を出しているかを示す指標です。

一般的にROEの目安は8~10%で、10%を超えると優良企業とされます。

四季報の読み方 応用編|株式銘柄選びのコツ4選

四季報の基本的な読み方をマスターした人の次のステップは、自分に合った株式銘柄を見つける力をつけることです。

四季報を活かした銘柄選びのコツは以下の4つです。

コツ① 投資目的を設定

コツ② 未来に目を向けて成長株を見つける

コツ③ 株価指標を組み合わせて割安株を見つける

コツ④ 複数企業を比較

それぞれ解説します。

コツ① 投資目的を設定

いきなり四季報で銘柄を選ぶ前に、投資目的を設定しましょう。

目的や投資スタイルが定めることで、見るべき銘柄を絞り込めるからです。

例えば、短期で株価が上がる銘柄を探したいのか、長期でコツコツ資産を増やしたいのかで見るべき企業は大きく変わります。

また、年齢や投資に使えるお金の額によっても、リスクの取り方が違ってきます。

まずは自分が「どれくらいの期間で」「どれくらいの利益を目指すか」を決めておきましょう。

そのうえで、四季報の企業コメントや業績予想を読むと、投資対象の絞り込みが簡単になります。

コツ② 未来に目を向けて成長株を見つける

成長株とは、今後の業績拡大が期待できる企業の株です。

四季報を読むときに、企業の未来に目を向けると成長株を見つけやすくなります。

なぜなら、将来の業績が伸びそうな銘柄は、株価上昇につながりやすいからです。

例えば、四季報に書かれている「特色」欄には企業の事業内容がまとめられています。

ここで注目したいのは、新しい市場に進出していたり、独自の最新技術を持っていたりする企業です。

新しいチャレンジをしている企業には当然失敗リスクはありますが、現状維持の企業より成長チャンスがあります。

また、「業績予想」欄で売上や利益が前年よりも大きく伸びていれば、成長の兆しと考えられます。

さらに、コメント欄の「需要拡大」「海外展開」「黒字転換」といった言葉も、成長企業の判断材料としてチェックするのがおすすめです。

このように、成長株を探すときは、「事業内容」「業績予想」「四季報コメント」をセットで確認しましょう。

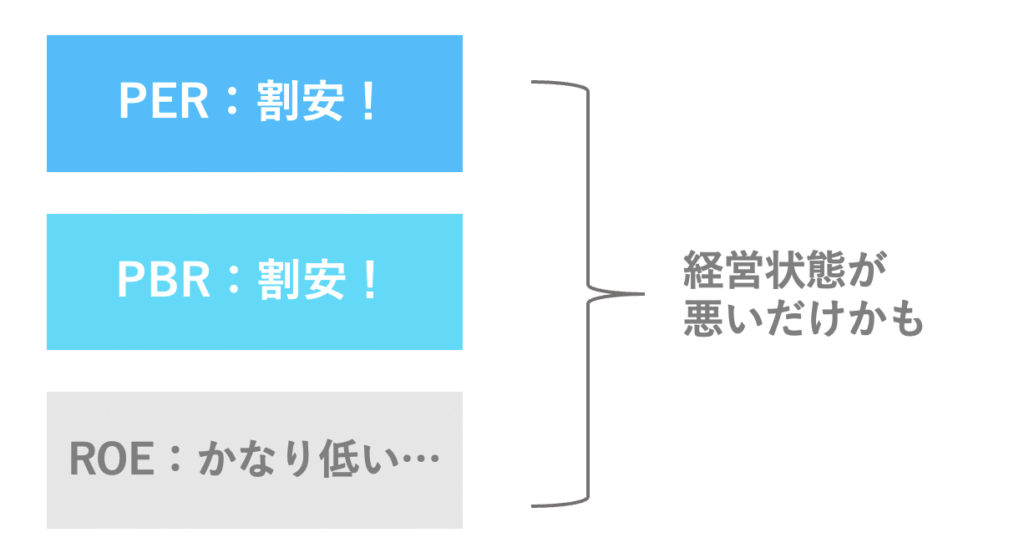

コツ③ 株価指標を組み合わせて割安株を見つける

割安株を見つけるには、PERやPBR、ROEといった株価指標を組み合わせて分析するのが重要です。

これらの指標は、企業の実力に対して株価が安すぎないかを見極めるのに役立ちます。

業種にもよりますが、一般的にPERが15倍以下・PBRが1.0倍以下であれば、株価は割安であるとされています。

単純に、PERとPBRの双方がその基準を満たしているのであれば、割安と判断するのも一つの手です。

それに加えて、ROEも確認すると効果的です。

一般的に、ROEは10%以上だと優良企業とされています。

PERやPBRが低くてもROEが極端に低ければ、株価が割安というより、経営状態が悪い企業の可能性があります。

このように、PER・PBR・ROEを併せて確認することで、「本当に割安な銘柄」を見つけやすくなります。

コツ④ 複数企業を比較

四季報の魅力は、同じ業種の企業を一覧で比較できる点にもあります。

企業の実力や成長性は、相対的に見ることで本当の強みや弱みがわかるからです。

例えば、同じIT企業3社の「売上高成長率」「営業利益率」を比べてみましょう。

売上や利益が安定して伸びている企業は、ビジネスモデルが優秀である可能性が高いです。

営業利益率が高ければ、同業他社より効率よく稼げていることを意味します。

また、コメント欄には「増益基調」「黒字転換」「新規事業が成長中」など、今後の展望が読み取れるキーワードが並んでいます。

こうした情報も比較材料として役立つのでチェックしましょう。

コツ③で解説したPERやPBR、ROEも複数企業と比較することで、より精度の高い指標として活用できます。

このように、四季報を使って複数企業を比較することで、数字の裏にある企業価値や成長性の見極めが可能です。

四季報の読み方における注意点|初心者がやりがちなミス

株式投資を始めたばかりの方にとって、四季報はとても便利な情報源です。

しかし、正しく読み解かないと、誤った投資判断につながることがあります。

初心者がよく陥りやすい注意点は以下の2つです。

注意点① 全ての情報をうのみにする

注意点② 更新頻度・掲載タイミングの限界

それぞれについて説明します。

注意点① 全ての情報をうのみにする

四季報には、大量の情報が詰まっていますが、すべての情報が投資判断に必要とは限りません。

特に初心者は、細かな数字や専門用語に気を取られ、「何を基準に考えればいいのか」が見えなくなりがちです。

例えば、ある銘柄で「営業利益が大幅アップ」と書かれていると、期待してすぐに買いたくなるかもしれません。

しかし、過去の一時的な要因による伸びだったり、すでに株価に織り込まれていたりすることもあります。

ですので、まずは「売上」「営業利益」「純利益」などの業績を見て、右肩上がりに推移しているかを確認しましょう。

そのうえで、企業コメント欄の予想内容と照らし合わせ、正確に銘柄分析を行うことが重要です。

注意点② 更新頻度・掲載タイミングの限界

四季報は年に4回(3・6・9・12月)発行されますが、その情報には「時間差」があることを理解する必要があります。

四季報に掲載されている企業データや業績予想は、編集時点での内容であり、情報が古いことがあるからです。

特に、直近の決算や業績の修正が未反映のことが多いため、そのまま信じるのは危険です。

例えば、最新号に「営業利益が前期比+20%予想」と記載されていても、その後に企業が予想を引き下げていた場合、情報にズレがあります。

そのまま投資してしまうと、想定外の株価下落に直面するかもしれません。

こうした事態を防ぐには、四季報の「予想数値」がいつ時点の情報かを意識しましょう。

また、Yahoo!ファイナンスやEDINETなどのサイトで、最新の決算内容や開示資料をチェックすることで、より確実な判断ができます。

四季報はあくまで「基礎資料」として使い、それをもとに自分の目で裏を取る姿勢が大切です。

ネット証券を活用して無料で四季報を読む

ネット証券を開設すれば、四季報を無料で読めます。

こちらでは、おすすめネット証券や、スマホアプリについて紹介します。

おすすめのネット証券は以下の3つです。

1. SBI証券

2. 楽天証券

3. 松井証券

4. マネックス証券

それぞれについて解説します。

1. SBI証券

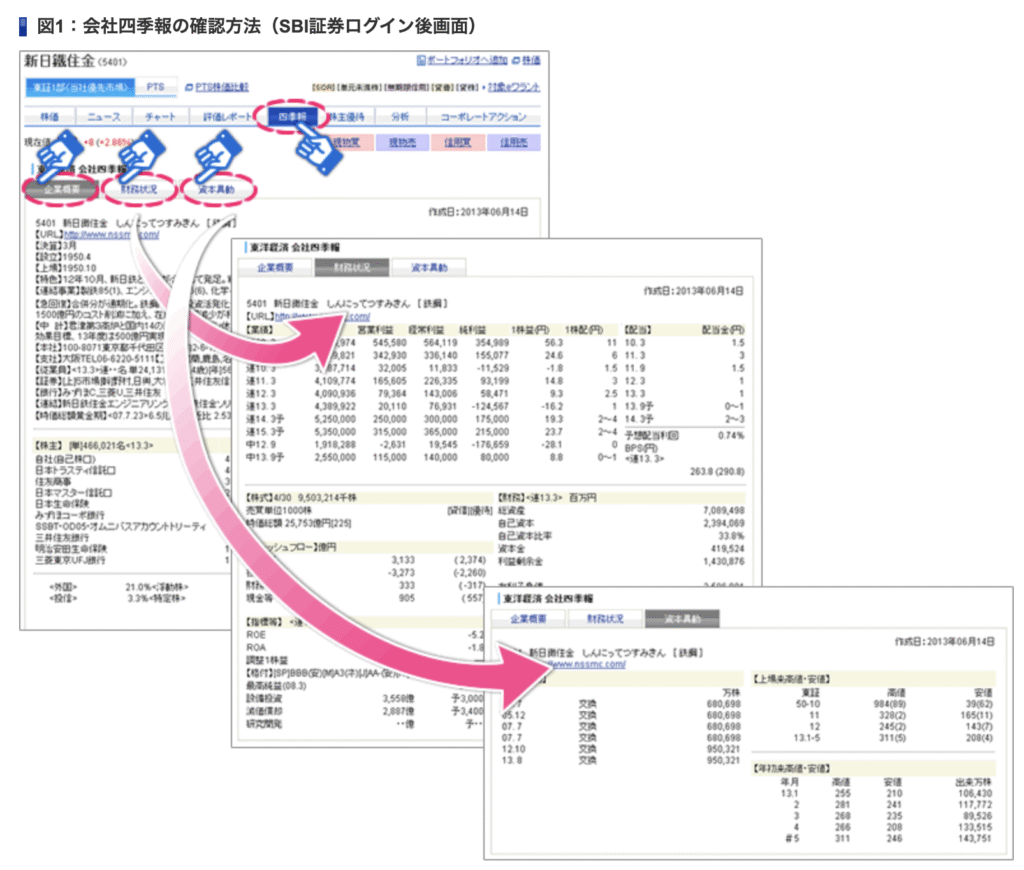

画像参照:SBI証券 相場の福の神が語る!日本株勝ち組投資術!より

SBI証券では、四季報に準拠した企業情報を無料で提供しており、口座を開設してログインすればすぐに利用できます。

個別銘柄を選択し、四季報タブを開けば、紙版の四季報と同じ情報を得られます。

また、四季報と合わせて活用したいのが「分析の匠」というSBI証券ユーザーが使えるツールです。

画像参照:SBI証券 国内株式銘柄分析ツール「分析の匠」より

こちらを使うと、有価証券報告書や決算短信などから自分でデータを抜き出さなくても、簡単に企業分析ができます。

例えば、「業績予測に対しての達成度」や「過去のデータとの比較」などがまとまっており、初心者でもプロ並みの分析が可能です。

分析の匠には、他にも以下の機能があります。

・サマリー機能(業績進捗やアナリスト分析などを1画面に要約し、わかりやすく表示)

・株価指標(過去のデータをグラフで表示し、簡単に比較可能)

・業績フラッシュ(サプライズ度や決算内容を数値化し、内容を瞬時に把握可能)

・銘柄比較(株価指標やアナリスト評価など表形式で比較可能) など

スマホでも利用可能で、外出先でお手軽に使用できます。

2. 楽天証券

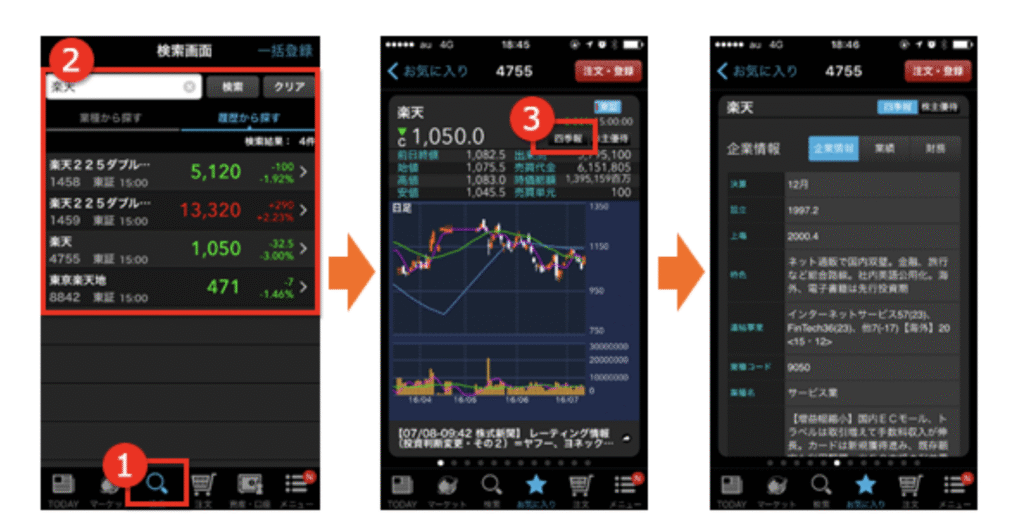

画像参照:楽天証券 四季報の閲覧方法について

楽天証券では、スマホアプリ「iSPEED」を使えば、四季報に準じた企業情報をスムーズに閲覧可能です。

銘柄を検索し、四季報タブを選択すれば、「企業情報・業績、財務」を簡単に確認できます。

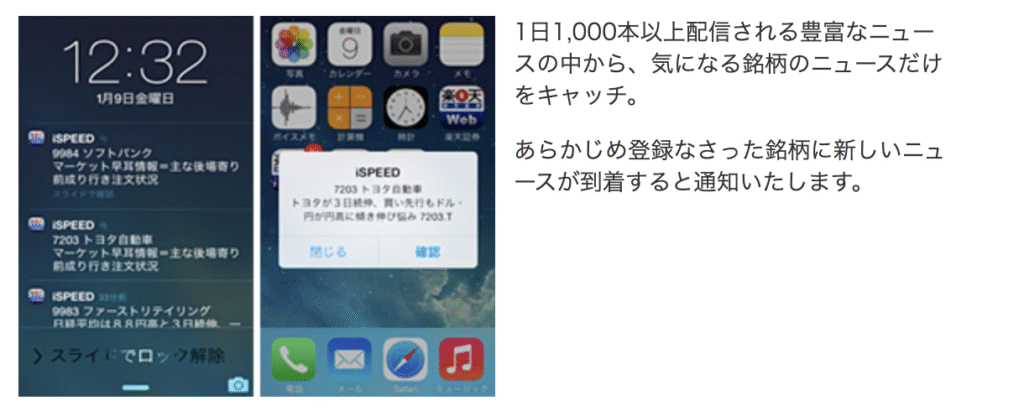

さらに、「株アラート機能」があり、設定した株価に到達した時や、銘柄関連のニュースが配信された時に通知が届きます。

画像参照:iSPEED 「株アラート」~気になる銘柄の売買タイミングを逃しません~

出先で銘柄に関する大きな動きがあった際にも、通知があれば迅速な対応が可能です。

PCでは「マーケットスピード for Mac」や「マーケットスピードⅡ」を使うと、大きな画面で複数銘柄を比較しながら分析できるのが魅力です。

3. 松井証券

画像参照:松井証券 四季報を「マーケットラボ」で表示する方法を教えてください。

松井証券で口座開設を行うと、「マーケットラボ」という投資判断に役立つツールを利用可能です。

画像参照:松井証券 マーケットラボ

こちらでは、四季報に加え、過去20年分の決算情報を詳しく見れます。

手作業で20年分の決算情報を収集しようとすると時間がかかるので、大幅な時間短縮が期待できます。

その他の機能は、以下の通りです。

・銘柄スクリーニング

・銘柄スコアリング(アナリストやAIによる銘柄評価や業績予測)

・決算カレンダー

・株主優待情報

・テーマ検索機能(アクセスランキングや急上昇テーマランキング)

・アクティビスト(大口投資家)追跡機能 など

また、松井証券には、四季報のような企業分析を効率よく行える「QUICK情報機能」があります。

こちらは、PER・PBR・ROEなどの条件で銘柄を絞り込み、成長性や割安さを視覚的に分析できる便利なツールです。

4. マネックス証券

画像参照:マネックス証券 最新情報

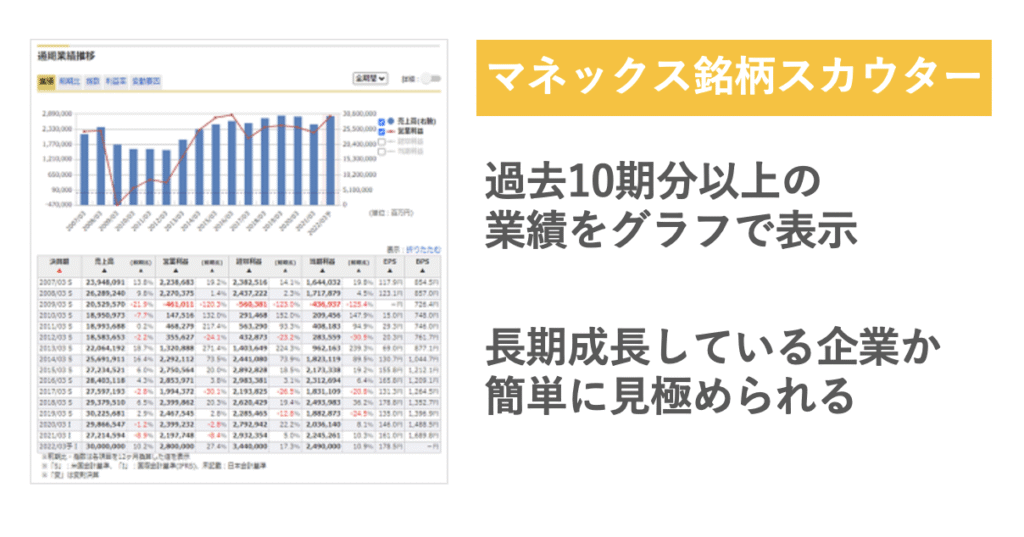

マネックス証券が提供する「マネックス銘柄スカウター」は、四季報に加え、多くの情報を扱える強力な分析ツールです。

企業の10期分以上の業績推移がグラフで表示され、売上や利益の成長傾向がひと目でわかります。

画像参照:マネックス証券 日本株銘柄分析ツール マネックス銘柄スカウター

また、業績推移グラフで気になる部分をクリックすれば「売上原価」「販管費」などの費用について確認できます。

利益増減の要因についてより詳しく知れるので非常に便利です。

他にも以下の機能があります。

・進捗状況、予想のグラフ表示

・貸借対照表のビジュアル表示

・設備投資費用や研究開発費の推移

・PERやPBRの推移

・株価指標や業績進捗率の他社比較

・業績の上方修正、下方修正をした銘柄検索 など

豊富な機能を実装しているため、投資初心者でもベテランのような分析を簡単に行えます。

初心者のよくある質問

こちらでは投資初心者のよくある質問をQ&A形式で3つ回答していきます。

- Q四季報の予想はどのように作られている?信頼していいの?

- A

四季報の予想は、編集部の記者が独自に分析したもので盲信は危険です。

四季報の予想は、企業が開示しないリスク要因や業界動向も加味されており、客観性や現実味があります。

ただし、予想が外れることもあるため、参考情報のひとつとして活用し、最終判断は複数の情報と組み合わせるのがおすすめです。

- Q投資信託やETFに興味があるけど、四季報は使えるの?

- A

投資信託やETFを直接分析はできません。

四季報は基本的に「個別企業(上場企業)」に関する情報が中心です。

そのため、投資信託やETFそのものの分析には直接使えません。

しかし、四季報を活用することで、投資信託やETFの構成銘柄の業績や将来性を確認できます。

特に、テーマ型ETFやアクティブファンドに投資する際、自分が何に投資しているか理解しやすくなります。

- QSNSで「おすすめ銘柄」を見かけるけど、四季報で裏付けは取れる?

- A

SNSで気になる銘柄があるときこそ、四季報を活用するチャンスです。

四季報を使えば、その企業の業績や財務状態、今後の予想まで客観的に確認できます。

売上・利益の伸び方などを見れば、人気の背景とデータが連動しているかが分かります。

感情的に飛びつく前に、数字で確認する習慣を持つことで、投資の失敗リスクを大きく減らせます。

まとめ|四季報の読み方を身につけて自立した投資家に近づこう

この記事の内容をまとめます。

・四季報を読み解くことで、銘柄の将来性をチェックできる

・業績や株価指標など見るべきポイントが分かれば、四季報を読むハードルが下がる

・過去のデータや他社比較でより精度高く銘柄の分析ができる

・四季報を鵜呑みにしすぎず、裏どりもセットで行う

・ネット証券を使えば四季報を無料で見られて、分析も容易になる

四季報を読めるようになると、投資の判断力が大きく変わります。

はじめは数字や専門用語に戸惑うかもしれませんが、基本を押さえれば、将来性のある銘柄を自力で発見できるようになります。

また、近年はネット証券の分析ツールが充実しているので、より簡単に四季報の活用が可能です。

特にネット証券でおすすめなのは、「SBI証券」です。

前述した「分析の匠」に加え、外国株式や投資信託など非常に多くの金融商品を取り扱っています。

無料で口座開設ができて、最短翌営業日から取引を開始できるので、ぜひ一度詳細をご覧ください。

≫SBI証券の詳細はこちら